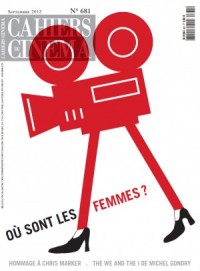

Voilà comment l’édito du numéro de septembre des Cahiers du Cinéma présente son enquête sur la santé des réalisatrices de cinéma :

Au dernier Festival de Cannes, une petite fronde un peu barbante comptabilisait le nombre de femmes en compétition. Zéro. La revendication menaçante du collectif La Barbe (sur le mode « rendez-vous l’an prochain ») appelait à une forme de discrimination positive qui de fait discréditerait toute femme sélectionnée au prochain festival. Cannes a eu raison de répondre : pas de discrimination.

Et pourtant ce chiffre interpelle. Surtout lorsqu’on découvre le nombre de films machos voire phallocrates sélectionnés cette année (cf. Cahiers n°679). On avait l’impression vague mais persistante qu’une « sensibilité féminine » manquait. Mais que signifie cette facilité de langage un peu ridicule, « sensibilité féminine » ? On entre alors sur un terrain glissant. Celui emprunté par Béatrice Didier lorsqu’elle tente de définir en littérature une « écriture- femme » au début des années 80 ; celui quadrillé dans tous les sens par les gender studies anglo-saxonnes avec infiniment moins de précaution. Au moment du bouclage de ce numéro, Melissa Silverstein, qui tient le blog Women and Hollywood, s’exclamait dans le New York Times : « Qui nous représente, nous, les femmes ? » Nous, les femmes ? Au secours ! L’allergie française (justifiée) aux gender studies vient beaucoup de cette généralisation abusive – justement stigmatisée par Mia Hansen-Løve dans le texte qu’elle nous a envoyé. « Les femmes », au pluriel, c’est le début de l’essentialisation et – ce qu’on a vu aux États-Unis – le début de la terreur.

Il est vrai que les Cahiers n’ont pas la réputation d’être un magazine féministe. Mais affirmer que les gender studies sont fascisants parce qu’ils ouvrent la voie à l’essentialisme, au fanatisme et autres menaces néo-nazi ça revient à prétendre que Trouble dans le Genre et Mein Kampf ont été écrits par les mêmes psychopathes.

A ce moment précis je suis saisie par un doute : peut être l’auteur de cet édito ne sait pas exactement de quoi il parle ! Puisque il est tellement évident que les gender studies sont exactement à l’opposé de ce qu’il écrit et représentent, au contraire, une voie de sortie du féminisme essentialiste : "Les études de genre naissent dans les années 1980 de l’évolution des études féministes. Cette approche souhaite questionner le rapport entre les sexes au sein de la société sans se focaliser spécifiquement sur les femmes" dixit même wiki. C’est étonnant que dans sa longue expérience de critique, le rédacteur en chef des cahiers n’ait pas vraiment compris Judith Butler quand elle explique l’objectif de son livre :

(...) ouvrir le champ des possibles, ce qui paraît tellement évident aux personnes qui ont fait l’expérience de vivre comme des êtres socialement "impossibles", illisibles, irréalisables, irréels et illégitimes. (J. Butler - Introduction, 1999, p. 26)

Ou alors, il n’a jamais ouvert au hasard le Cyborg Manifesto et il n’est jamais tombé sur ces quelques phrases de Donna Haraway :

Je suggérerais que les cyborgs ont plus affaire avec la régénération et se méfient de la matrice reproductive et de la plupart des naissances. Pour les salamandres, la régénération après une blessure, par exemple la perte d’un membre, implique une croissance nouvelle de la structure et la fonction se remet en marche, avec la possibilité constante de jumeler d’autres produits topographiques bizarres à l’endroit de l’ancienne blessure. Mais la croissance d’un membre peut être monstrueuse, double, puissante. Nous avons toutes été blessées, profondément. Nous demandons la régénération, pas la renaissance et, dans notre reconstruction possible, il y a le rêve utopique rempli d’espoir d’un monde monstrueux qui exclut le genre.

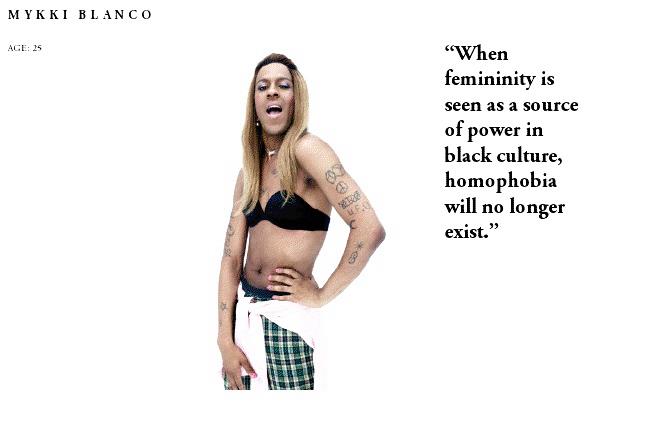

Ou encore, il a du passer carrément à coté des écrits de Angela Davis et de la passion poétique de Audre Lorde qui montrent bien que parler "des femmes" est encore une fois non pas un essentialisme mais une manière de complexifier la question de l’identité :

Se retrouver ensemble entre femmes n’était pas assez. On était différentes. Se retrouver ensemble entre filles gay n’était pas assez. On était différentes. Se retrouver ensemble entre Noirs n’était pas assez. On était différentes. Se retrouver ensemble entre femmes Noires n’était pas assez. On était différentes. Se retrouver ensemble entre gouines Noires n’était pas assez. On était différentes.

Il se pourrait également, et c’est pour cette dernière explication que mon intellect penche, que ce monsieur méprise, pour des raisons diverses, tout cela. De ce fait, il serait inclus de droit dans ce jardin de l’Éden Misogyne peuplé de belles créatures de celluloïd ou en chair et en os. Nous, qui restons ici-bas, nous aimerions lui rappeler que ce qu’il appelle le "début de la terreur", les gender studies, ont été pour nous gay, lesbiennes, trans, noirs, queers, femmes, séropo, etc... une petite lumière au fond du tunnel dans lequel lui et ses copains continuent d’essayer de nous enfermer.

Pour la peine, nous ne lirons pas les textes des quelques amies réalisatrices et politiquement engagées qui se sont "prêtées au jeu" (massacre ?) de ce numéro spécial des Cahiers. Et nous ne poserons pas non plus nos doigts sectaires et terroristes sur un autre numéro de ce journal in*fâmme. Plus jamais, promis juré !

riends

riends