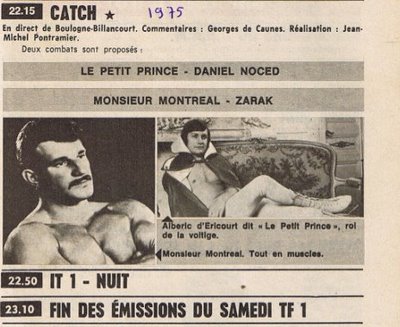

Quand j’étais en primaire, j’avais interdiction de regarder la télé après 19h30. Mais quand mes parents sortaient, Mireille - ma nounou attitrée - ne résistait pas longtemps à mes cris et acceptait que je regarde avec elle les matches de catch programmés vers 22h30.

Il n’y avait qu’une seule chaine de télé et l’image était en noir et blanc.

Passés ces détails d’époque, le rituel n’a pas changé.

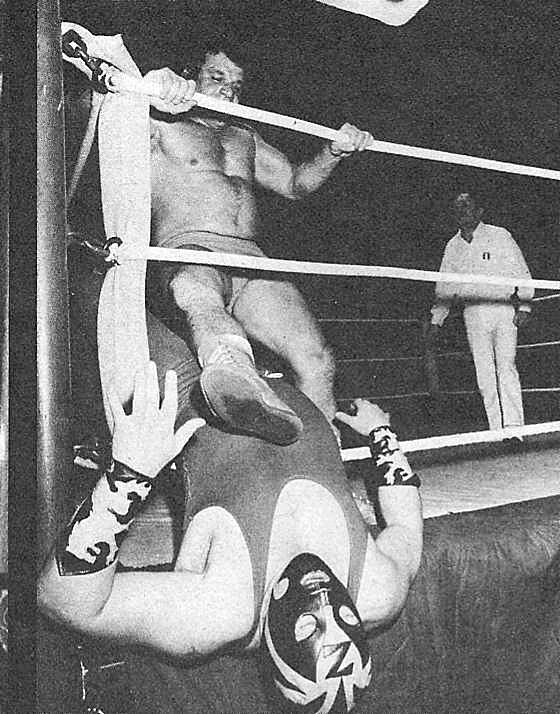

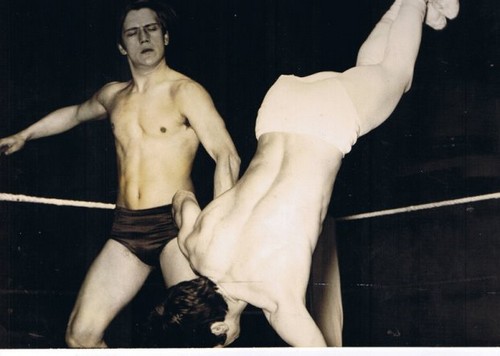

Un "bon" d’un côté, un "méchant" de l’autre. Beaucoup de gesticulations, d’acrobaties, de falbalas et zéro hémoglobine. Du spectacle, de la passion, du drame, sifflés, hués, ponctués de "Haaa !", "Bhouuu !" ou - comble de la honte- "Chiqué !".

On a beau savoir que le catch est "pour de faux", on ne peut s’empêcher de trembler pour les deux protagonistes de ce duel couru d’avance. On enrage aux provocations du "méchant". On encourage à pleins poumons le "bon" pour qu’il se relève, qu’il continue à se battre et qu’il gagne, à coups sûrs, un combat pour lequel on a momentanément oublié qu’il était joué d’avance.

J’ai oublié la totalité de ce que je voyais à l’écran à cette époque, mais je me souviens de mes émotions extrêmes face aux stratagèmes ignobles de Zarack. J’étais fascinée par le costume de l’Ange Blanc et me demandais comme tous les télé-spectateurs qui se cachait derrière son masque.

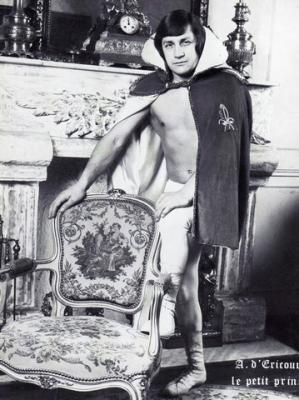

Mais mon héros était indiscutablement Le Petit Prince.

Comme dans les contes de fées quant on est enfant, le catch se termine bien ; le "bon" vient à toujours à bout du "méchant" après une série d’ignominies, de mauvais tours et d’injustices.

Car l’important et le plaisir du catch tiennent dans le spectacle. L’art des deux combattants se logeant dans cette capacité à faire croire au public que tout peut basculer en une fraction de seconde, en une prise plus rapide et incroyable que la précédente, dans un croisé/jeté/retourné plus aérien et inhumain que tous ceux qu’on n’a jamais vu. Et Le Petit Prince y excellait.

Évidemment, je devais m’identifier à fond à cet être frêle et imberbe, fier de son handicap, qui déjouait systématiquement tous les pièges de ses ennemis. Je rêvais d’en faire autant face à mes frères et sœurs.

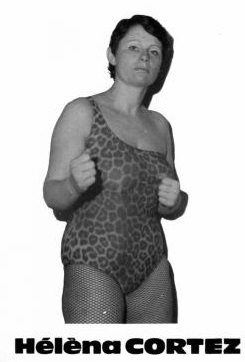

Dans mon Olympe du catch, il n’y aucune femme. Rien de bien surprenant compte-tenu de l’époque en question.

En 2013, il y a bien plus de femmes catcheuses. Certaines sont même devenues milliardaires et politiciennes. Mais le catch qui passe à la télé reste un catch sexiste. Encore une bataille à mener. Mais quelle sera la couleur du justaucorps ?

PLUS :

Le super film sur le catch féminin avec Peter Falk dedans (1981) :

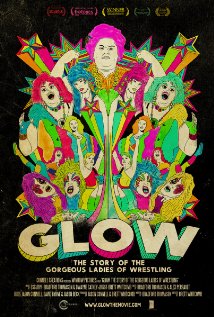

GLOW, le documentaire sorti en 2012 sur l’équipe de catch 100% féminine.

C’est pas moi qui le dit :

« Le mal étant le climat naturel du catch, le combat régulier prend surtout une valeur d’exception ; l’usager s’en étonne, et le salue au passage comme un retour anachronique et un peu sentimental à la tradition sportive (‘ils sont drôlement réguliers, ceux-là’) ; il se sent toutd’un coup ému devant la bonté générale du monde, mais mourrait sans doute d’ennui et d’indifférence si les catcheurs ne retournaient bien vite à l’orgie des mauvais sentiments, qui font seuls du bon catch. Extrapolé, le catch régulier ne pourrait conduire qu’à la boxe ou au judo, alors que le catch véritable tient son originalité de tous les excès qui en font un spectacle et non un sport » Roland Barthes, Mythologies p. 21.

riends

riends